von Anneke B.

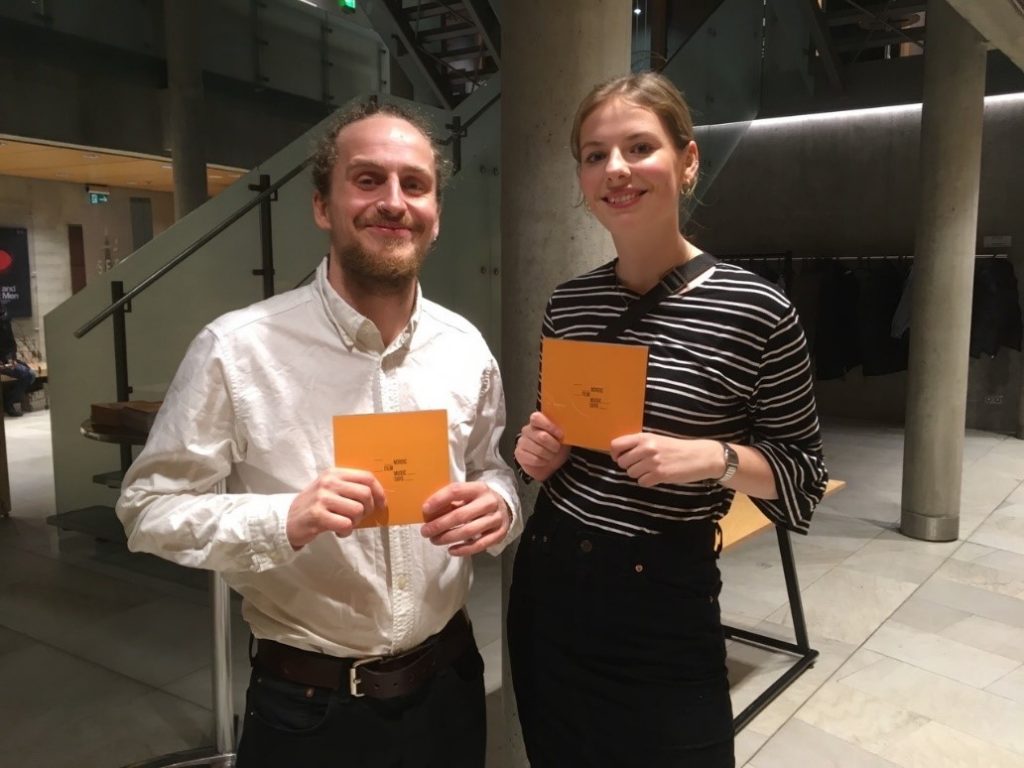

Anfang des ersten Mastersemesters ging ich auf die Suche nach Praktikumsmöglichkeiten im Ausland. Eins stand fest: Es soll Skandinavien werden, damit ich meine Sprachkenntnisse vertiefen und die Verbindung zu meinem Bachelorstudium in Skandinavistik aufrechterhalten kann. Auf Graduateland habe ich eine Anzeige für ein Praktikum in Kopenhagen gefunden, bei dem man die Nordic Film Music Days 2020 mitorganisieren soll und ich dachte: Ach, da haben sich bestimmt schon viele drauf beworben, aber versuchen schadet ja nicht. Dann ging alles ganz schnell und Lone (meine Chefin) lud mich zu den Nordischen Filmtagen nach Lübeck ein, damit wir uns dort besser kennenlernen können. Danach stand fest: Im Januar ziehe ich für sechs Wochen nach Kopenhagen.

Am 17. Januar fuhr ich also mit Rucksack und Fahrrad mit dem Zug nach Kopenhagen und startete mit meinem Praktikum. Unser Büro war im Gebäude von Koda, die Gemeinschaft für dänische Songwriter*innen, Komponist*innen und Musikverleger*innen. Ich wurde direkt der ganzen Abteilung vorgestellt und mit offenen Armen empfangen. Zu dritt begannen wir in unserem kleinen, gemütlichen Büro mit den Vorbereitungen für die Nordic Film Music Days 2020 (NFMD 2020). Bei NFDM geht es darum, dass aus allen skandinavischen Ländern jeweils ein oder eine Filmkomponist*in für den HARPA Film Composers Award nominiert wird und dann in Berlin einem oder einer Komponist*in der Preis für die beste Filmmusik von einer internationalen Jury überreicht wird. Des Weiteren soll das Event die Vernetzung zwischen Komponist*innen, Agent*innen und Verleger*innen erleichtern und ermöglichen. Meine Aufgaben waren die Anmeldungen für die Events und die Hotelanmeldungen zu koordinieren und Kontaktperson für diese beiden Bereiche zu sein. Darüber hinaus gab es noch kleinere Aufgaben, wie einen Tisch im Restaurant bestellen, Events auf der Homepage erstellen und hochladen, Serienbriefe verschicken, beim Jurymeeting teilnehmen und Komponistenprofile auf unserer Webpage zu erstellen. Dies ging fünf Wochen so und neben ein paar kleinen Fehlern lief alles super und auch unser Team, bestehend aus meiner Chefin und dem anderen Praktikanten, arbeitete sehr gut zusammen. Dann ging es am 22. Februar endlich nach Berlin. Hier veranstalteten wir am 23. Februar und 24. Februar die Nordic Film Music Days mit 15 Veranstaltungen, darunter Screenings der nominierten Filme/Serien, Seminare und Talks sowie die Award Show und After Party in den Nordischen Botschaften. Bevor das Event richtig losging, gab es noch ein paar Meetings am 22. Und 23. Februar. Bei dem Event war ich natürlich nach wie vor Ansprechpartnerin für die Events und das Hotel und darüber hinaus auch für die Technik bei den Screenings und die Gästeliste zuständig. Bei den Screenings sollten wir Praktikanten die Komponisten*innen vorstellen, damit diese dann dem Publikum ihre Arbeit präsentieren konnten. Abends am 24. Februar ging dann der Preis an den norwegischen Filmkomponisten Gaute Storaas. In Berlin waren es sehr lange und sehr spannende Tage. Wir haben viel mit Komponist*innen gesprochen und hinter die Kulissen des Events geblickt. Danach gab es noch ein Abschlussmeeting mit den Vertreter*innen der skandinavischen Ländern, bei welchem der Verlauf des Events und Verbesserungsvorschläge besprochen wurden. Zurück in Kopenhagen haben wir alle Punkte zusammengetragen, eine Rundmail geschickt und damit waren die Nordic Film Music Days 2020 für mich abgeschlossen. Insgesamt war es ein erfolgreiches Event mit ca 50 Hotelanmeldungen und über 1000 Registrierungen zu unseren 15 Events. Ich habe sehr viel Neues erlebt, gelernt und meine Sprachkenntnisse verbessert (auch wenn mein Gehirn in Berlin oft verwirrt war, wenn es auf drei Sprachen kommunizieren sollte). Die letzte Woche vor dem Event war natürlich auch voll mit Änderungen und Stress, aber es hat sich gelohnt. Die Arbeit in dem kleinen Team hat mir viel Spaß gemacht und ich werde meine Zeit in Kopenhagen vermissen.

Leider kann ich keine Tipps zur Wohnungssuche geben, da meine Chefin so nett war und mir ein Zimmer organisiert und sogar bezahlt hat. Aber es ist teuer, man sollte auf jeden Fall mit 600-800 Euro pro Monat für ein Zimmer rechnen.

Ein kleiner Videobeitrag über die NFMD 2020: